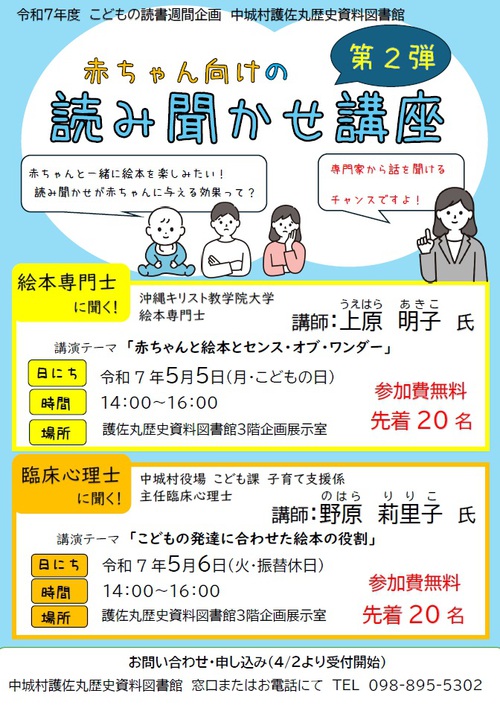

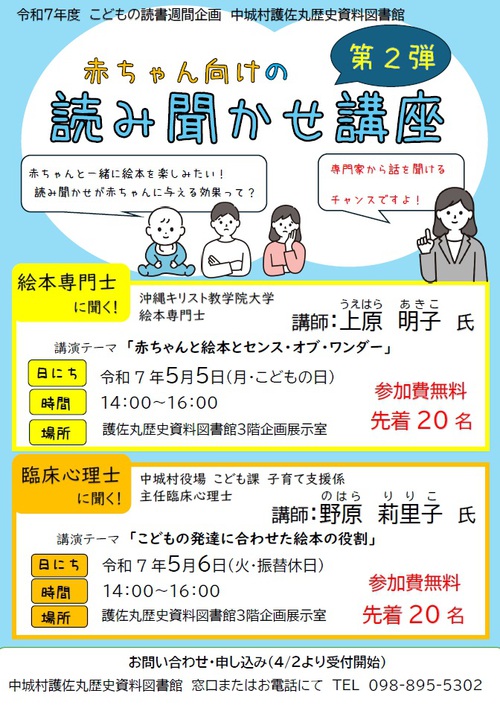

赤ちゃん向けの読み聞かせ講座を実施します

赤ちゃんのいるご家庭のみなさま、保育や読み聞かせ活動に携わるみなさまのご参加をお待ちしております

絵本や読み聞かせにまつわる専門家のお話しが聞けるチャンスですよ

<お問い合わせ>

中城村護佐丸歴史資料図書館

098-895-5302

098-895-5302

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

098-895-5302

098-895-5302

謹賀新年

謹賀新年